幼児劇場

ひとみ座幼児劇場は、ちいさなお友達に向けた人形劇を上演している移動人形劇場です。幼稚園、保育園、こども園を中心に幼児班とひよこ班の2班で活動しています。

幼児班は4人編成。1年に3回、学期ごとに作品を創りかえて、季節や子どもたちの成長に呼応するような人形劇づくりをしています。1965年に発足以来、この1年に3回というスタイルを続けてまいりました。50年以上ひとみ座の人形劇を観て下さっている園もあります。

2005年にスタートしたひよこ班は3人編成。幼児班よりほんのちょっとだけ小さい舞台で、1年に1回、毎年違う作品をお届けします。幼児班よりも少し小さいお友達に向けた人形劇です。

ひとみ座幼児劇場は子どもたちに純粋に人形達だけの世界に浸ってほしいという思いから、ついたて(ケコミ)に隠れて人形劇を見せるオーソドックスなスタイルを続けております。でも、子どもたちの想像力は舞台を軽々と乗り越えて、私たちが人形を通じて伝えたい思いを受け取り、膨らませてくれます。人形達に息を吹き込んでいるのは私たちではなく、子どもたちなのです。また、みんなで一緒に見るということも大事なことです。子どもたちはお友達や先生と楽しさ、可笑しさ、悲しみ、怖さを共有しながら観ています。そんな心が動く良質の時間を作ることをひとみ座幼児劇場は目指しております。

ペープサートワークショップ

ペープサートは簡単に作れる紙の人形です。演じ方のコツを知れば誰でも簡単に人形劇が出来ます。ワークショップの対象年齢、時間、予算に応じて内容を考えます。ぜひ、ご相談下さい。

今年度作品紹介 実施要項 ペープサートってどんなもの? 今までの作品

2025年度上演作品 紹介

1学期作品 5月~7月

おはなし

絵本の中から青いぞうさん・パオパオが飛び出した!トコトコ歩いていくと困っている草や花の妖精たち。パオパオが助けてあげるとあら不思議。絵本にもお話しが増えていく。

- 作・演出/中村孝男

- 美術/中村孝男・小川ちひろ

- 音楽/佐藤謙一

おはなし

お風呂に入るのだーい好き!泡でぶくぶく帽子になっちゃった!泡がどんどん大きくなって泡オバケに!シャワーでやっつけろ!今度はお風呂のお船で冒険に出発だ!

- 脚本・演出/伊東亮

- 美術/小川ちひろ

- 音楽/やなせけいこ

2学期作品 9月~12月

おはなし

おなかをすかせたオスライオン。目の前で鳥のヒナが卵から孵った。ヒナたちは、ライオンをママだと勘違い。「ママピー!ママピー!」「俺はママなんかじゃねえ!」初めは嫌がっていたライオンだが、だんだんヒナたちがかわいくなってきた。

- 作/武井一仁

- 脚色・演出/中村孝男

- 美術/小川ちひろ

- 音楽/佐藤謙一

おはなし

泣き虫で、気が弱くて、忘れんぼの一念さん。今日は和尚さんの代わりにお杉ばあさんのお家にお経を読みに行くことに。お婆さんの所でおみやげにもらったあまくてうまーいあんころもち。あんころもち、あんころもち、唱えながら帰っていきますが…

- 脚本・演出/石原ひとみ

- 美術/石原ひとみ・中村孝男

- 音楽/河向淑子

3学期作品 2026年1月~3月

おはなし

青くて静かな海の中。そこにユラユラプクプクと沈んできたのは、あかいながぐつ。ハゼ、フグ、ヤドカリ、タコさんたちは、ふしぎな落とし物に興味津々。

おはなし

「キツネのコンちゃん泣いてるよ!」リスのりっちゃん大騒ぎ。くまのウーちゃんは嫌われたと思ってしょんぼり。でも本当はね…森の仲間たちの小さくてあったかいお話。

通年

年間通して上演。乳幼児さんから楽しめます。

2025年4月~9月

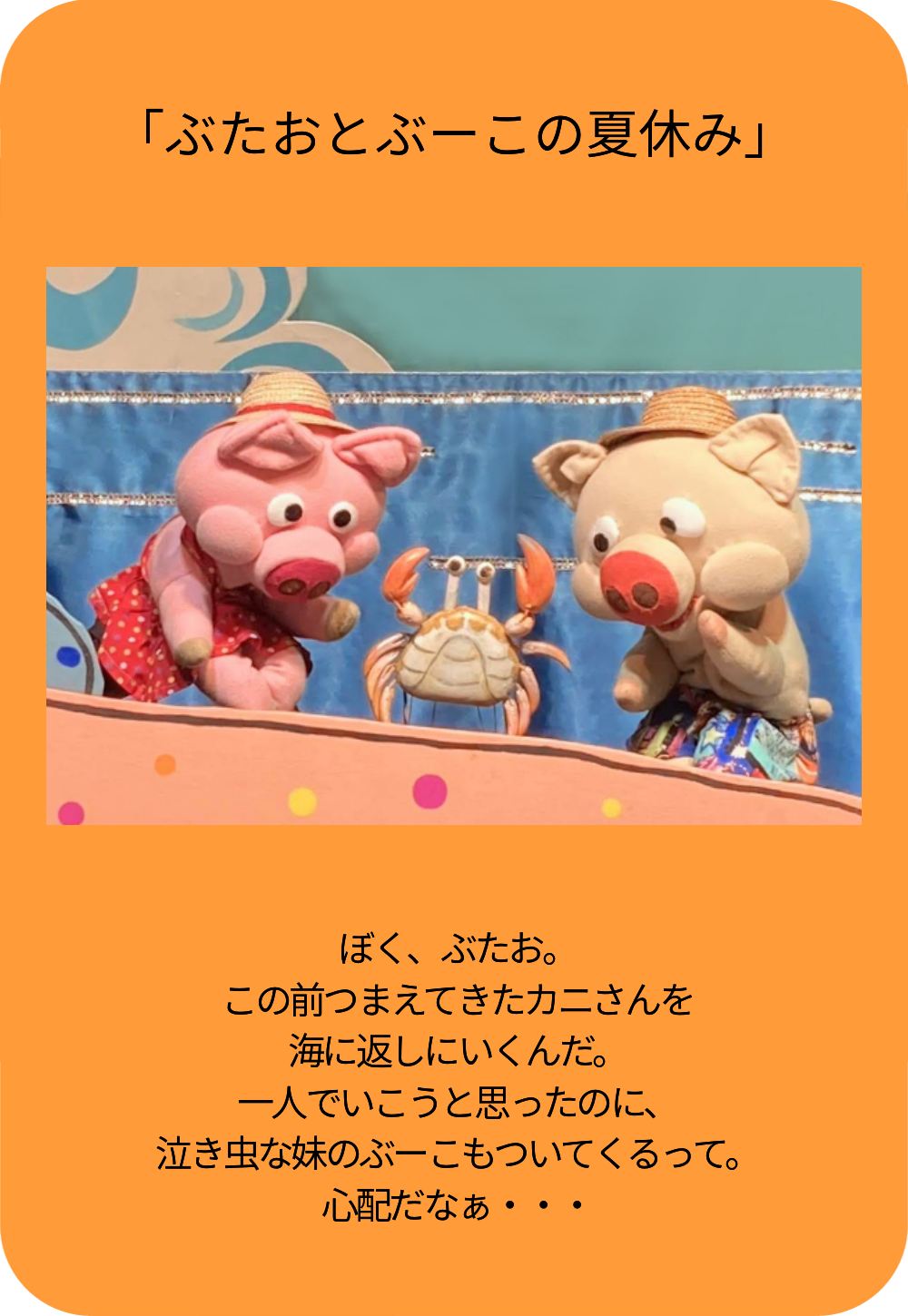

おはなし

大ブタくんと小ブタくんが力を合わせてお家を作ります。でもオオカミがプーっとひと吹き。ワラの家が飛んじゃった!

- 作/永柴孝堂

- 演出・美術/石原ひとみ

- 音楽/河向淑子

おはなし

ある雨の日に初めてお外に出たねこちゃん。ピッチョンピッチョン雨に追われて野原へ、森へ。くまやダンゴムシとお友達になりました。

- 脚本・演出/中村孝男

- 美術/小川ちひろ

- 音楽/木俣かおり・照屋七瀬

2025年10月~2026年3月

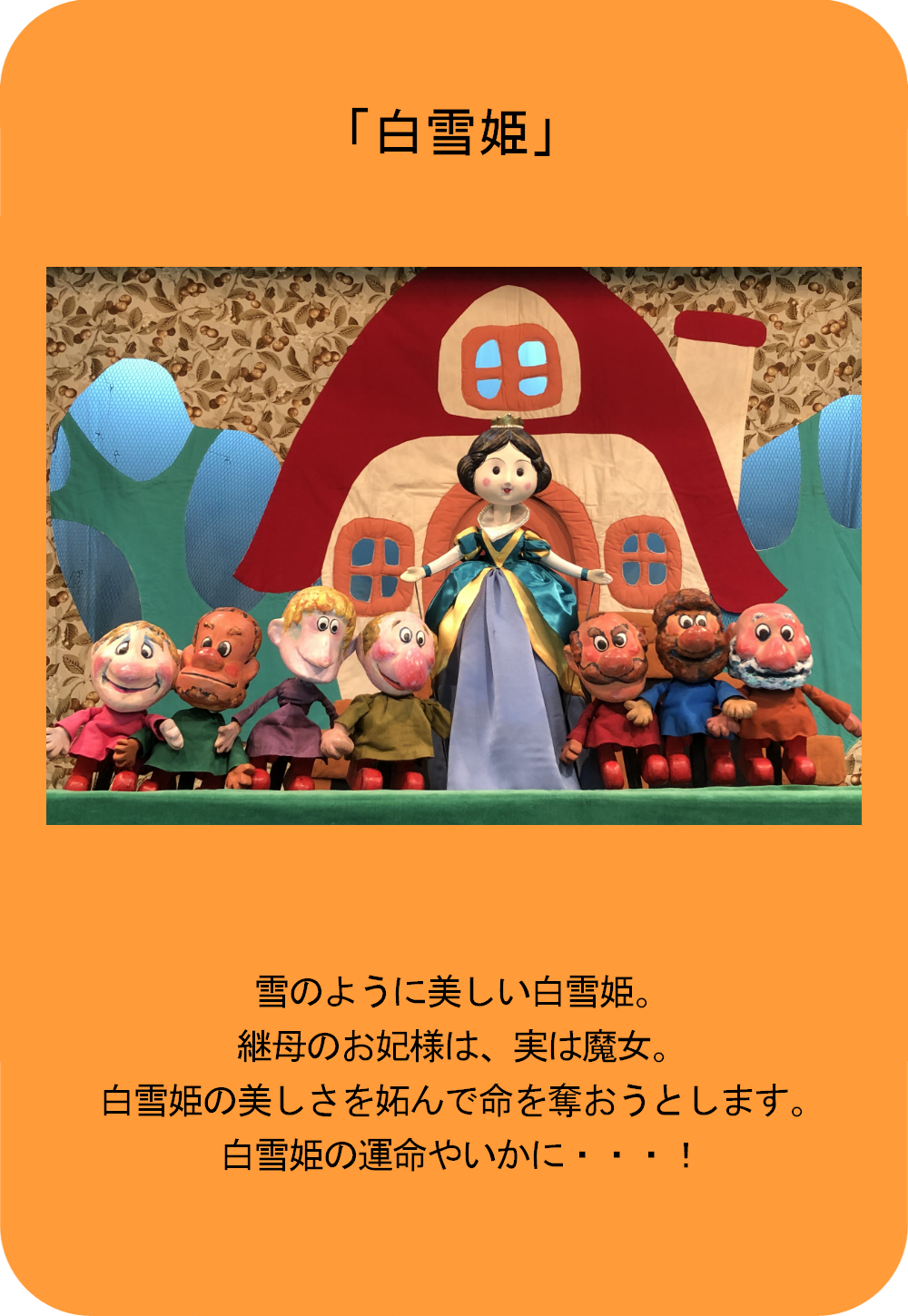

おはなし

森の中に三びきのくまが住んでいます。ある日、くまさんたちが一緒にお散歩に行っている間に、森の外から一人の女の子がやってきました。女の子はくまのお家に勝手に入り込んで、スープを飲んだり椅子を壊したり。好き勝手なことをしてベッドで寝てしまいます。そこへくまさんたちが帰ってきてびっくり!ロシアの民話をマトリョーシカ風の人形で。

- 脚色/石原ひとみ

- 演出/中村孝男

- 美術/小川ちひろ

- 音楽/河向淑子

- 監修/石原ひとみ

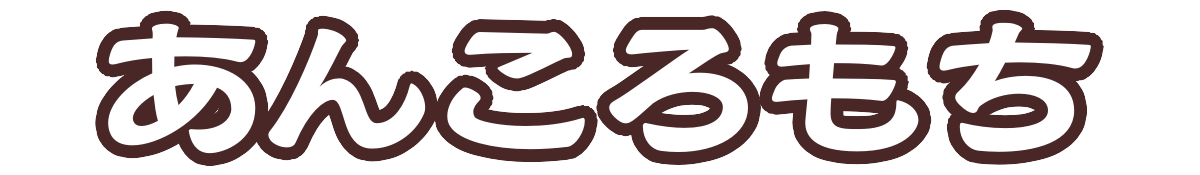

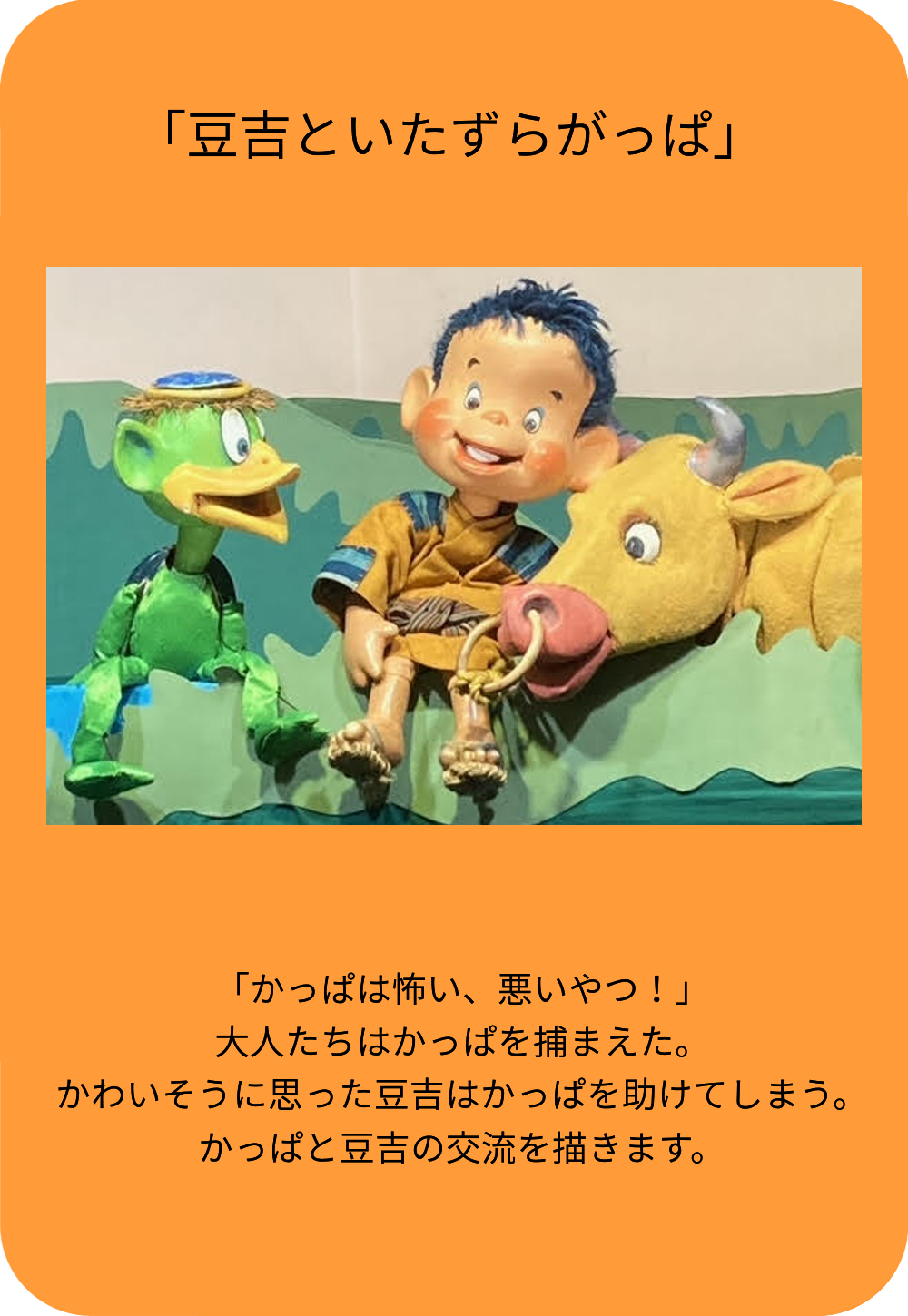

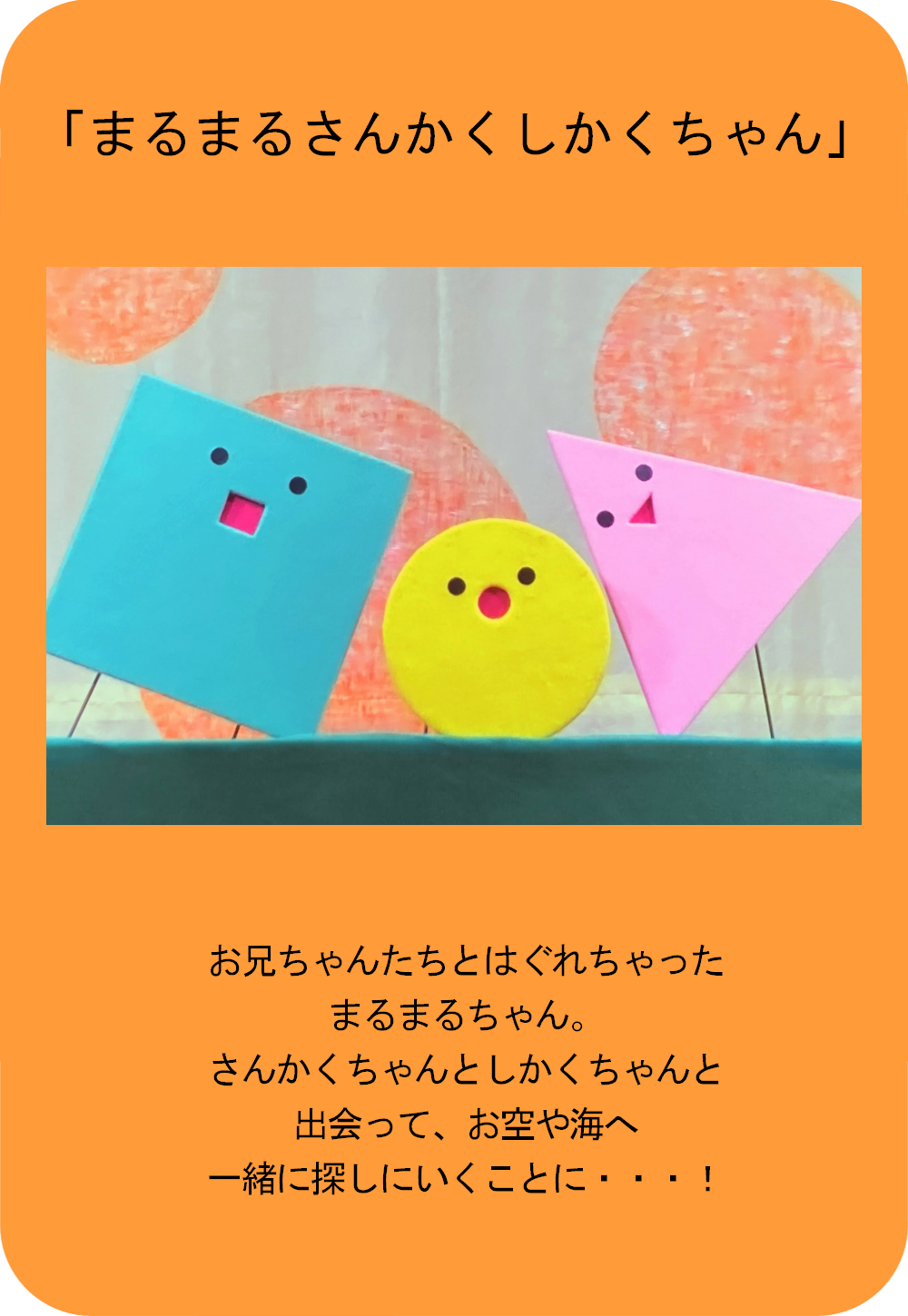

おはなし

「まるまるちゃん」が一人で困っていると「さんかくちゃん」と「しかくちゃん」に出会いました。さて、さんにんはどんな旅をするのかな?

- 作・演出/中村孝男

- 美術/佐藤綾奈

- 音楽/やなせけいこ

実施要項

| 上演時間 | 2作品で約60分 |

|---|---|

| 編 成 | 4名 |

| 対 象 | 幼児 |

| 会場条件 | 園の教室・ホールや、固定席のないフラットなスペース |

| 理想観客数 | 200名位迄 |

| 舞台最低条件 | 高さ2.5M 間口5.7M 奥行き2.5M |

| 必要電源 | 15アンペア |

| 舞台設営 | 2時間 |

| 舞台撤去 | 1時間 |

| 照明・音響 | すべて持ち込み |

| 移動方法 | ワゴン車一台 |

| 上演時間 | 2作品で約50分 |

|---|---|

| 編 成 | 3名 |

| 対 象 | 幼児・乳児 |

| 会場条件 | 園の教室・ホールや、固定席のないフラットなスペース |

| 理想観客数 | 150名位迄 |

| 舞台最低条件 | 高さ2.5M 間口5.7M 奥行き2.5M |

| 必要電源 | 15アンペア |

| 舞台設営 | 2時間強 |

| 舞台撤去 | 1時間 |

| 照明・音響 | すべて持ち込み |

| 移動方法 | ワゴン車一台 |

「ペープサート」ってどんなもの?

ペープサートとは?

「ペーパーパペットシアター」を詰めて名づけた造語です。 日本で生まれ、育った「紙人形劇」で、紙人形劇→(英語風に)ペーパーパペットシアター→「ペープサート」となりました。 二枚の画用紙に登場人物を描き、画の周りをウチワ型に切り抜き、二枚の紙の中心に竹串をはさみ張り合わせ、表裏表裏とクルクル返して演じる「ウチワ式平面人形劇」です。

ペープサートのルーツは?

江戸末期享和年間(1801~1803)の芸能「写し絵」が元祖です。 「写し絵」は、畳二枚位の横長の和紙スクリーンに裏側から数台のフロ(木製幻灯器)で人物や景色を映写し、映写用の原版には薄いガラス板に描写彩色したタネ板を使い、タネ板の操作によって人物の手の上下、花の蕾が瞬時に満開するなどを鳴り物、口上、台詞入りで観せる「動く幻灯式芝居」です。 錦絵のカラーアニメーション」です。

影から紙へ

明治中期(1900前後)落語家三遊亭円朝の弟子で画才のあった新三郎が、タネ板ガラスの絵をそのまま紙に描き、「蔭絵の戯れ(切り抜き影絵)」と合体させてウチワ式紙人形を創りました。 表は刀を腰にさしている侍、裏は刀を抜いて構えている侍。 この人形を表裏返して操作、鳴り物、台詞の一人芝居はスピード感あふれる活劇で観客は大うけ。 演目は「西遊記」「四谷怪談」等でした。

小屋掛けから流し(街頭)へ

大正(1912~)から昭和にかけて、「うつし絵」の演者カゲシバヤは舞台を車に付けたり担いで、小屋から街頭に進出しました。 見料の代わりに飴を売り、毎日連続物の劇を観せていました。 昼間の街頭芝居は子どもたちに大人気でした。 関東大震災以後呼び名を「うつし絵」「かげしばい」から「紙芝居」と改名。 うつし絵→かげしばい→「紙人形」となり、同業者が激増し人形の精算が間に合わず挿話式(現在の紙芝居)の登場に至りました。

立絵と平絵

二つの紙芝居を区別して呼び名を「立絵(ウチワ式)」と「平絵(絵話式)」とに分け、「平絵」は「かみしばい」として現在に残り、「立絵」は時流から外れていきました。

ペープサートの誕生

ペープサートは、戦後1948年頃、ペープサート作家兼実演家、名人芸の永柴孝堂氏(1909~1984)が、カゲバヤシの「立絵」をヒントに、転画の手法を生かし、内容を明るく子ども向けにし、人形のバックを黒→白に変える等是正研究し、新しい紙人形劇「ペープサート」が誕生しました。 命名は永柴孝堂氏。 「紙人形劇」を英語風にし、長すぎると詰めた言葉は”江戸っ子の洒落っ気”なのです。 「ペープサート」は、子どもが最も喜び、親しみ、子どもも作れる保育芸術教材として広く普及しました。 参考資料「写し絵」小林源次郎(1987・3中央大学出版部発行) ペープサートを楽しく作って演じる「教えて!ペープサート」は、「保育のひろば」7月号に掲載されています。 ペープサート台本「たぬきのポンとポコ」、人形の型紙、舞台の作り方、動かし方、演じ方、活用法など、ペープサートのコツがたくさん載せてあります。

ペープサート作品

- 「ブタとオオカミ」

- 「お花畑」

- 「金のがちょう」~グリム童話より~

- 「かさじぞう」

- 「かえるのケロ吉」

- 「ねずみの嫁入り」 など

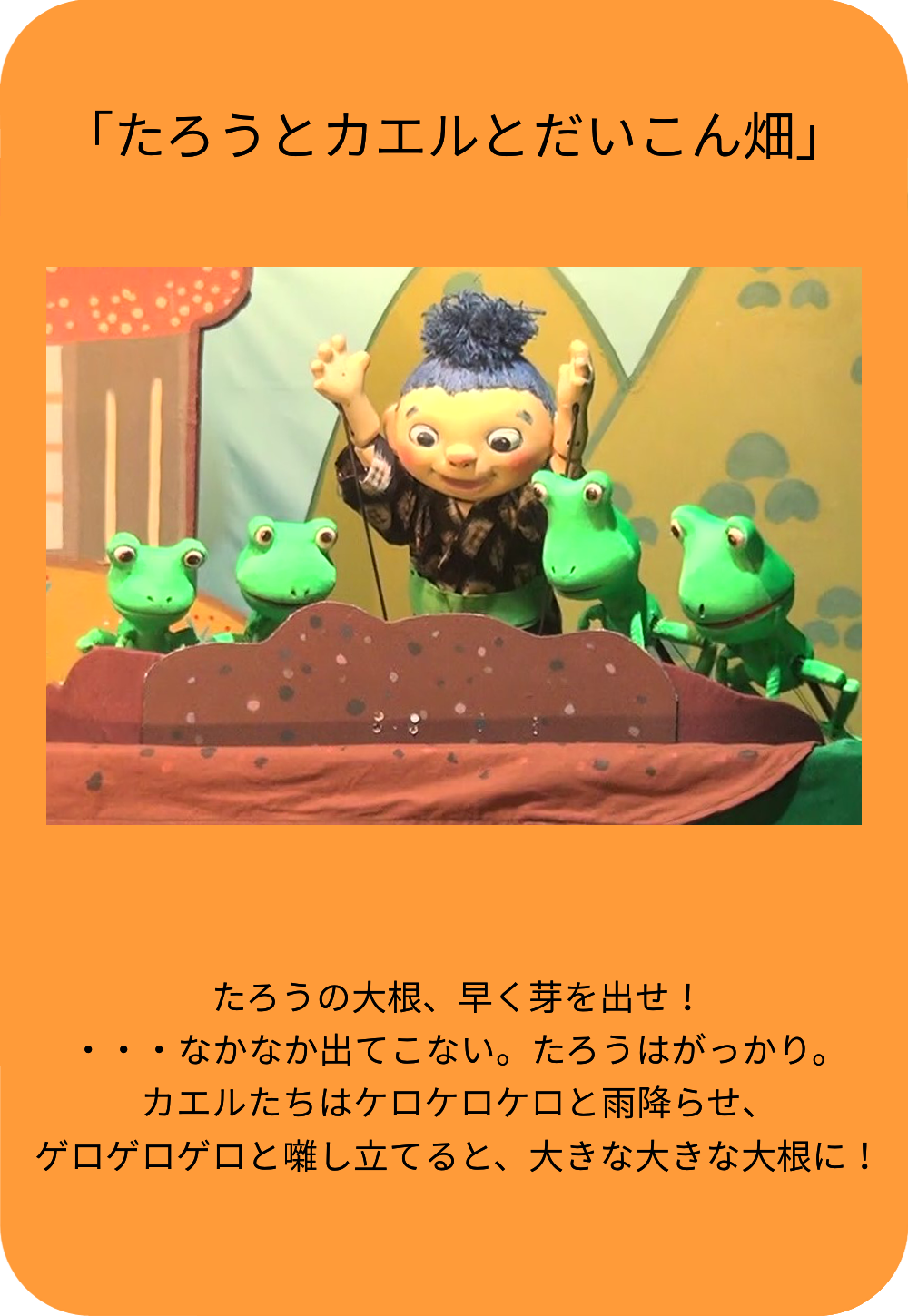

幼児劇場 今までの作品

他にも楽しい作品がたくさんあります♪